Ärztemangel, lange Wartezeiten auf Facharzttermine und eine langwierige Diagnosefindung sind nur einige der Herausforderungen, vor denen die medizinische Versorgung, insbesondere auf dem Land, steht. Mit dem Forschungsprojekt »Neighborhood Diagnostics« (ND) wollen wir die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum durch ein digitales Gesundheitsökosystem verbessern. Einen ersten Ausblick auf das Projekt finden Sie im Beitrag »Neighborhood Diagnostics – Entwicklung eines Digitalen Ökosystems für digitale Diagnostik«.

Die Entwicklung eines digitalen Gesundheitsökosystems ist komplex, da viele Akteure und technische Systeme vernetzt und Datenflüsse verstanden werden müssen. All diese Aspekte sind wir in einem »Tangible Ecosystem Design« (TED) Workshop strukturiert angegangen und haben mit Projektpartnern eine gemeinsame Vision für dieses Ökosystem entwickelt.

Darüber hinaus war das Ziel des Workshops, ein tieferes Verständnis aufzubauen und eine Grundlage für die Entwicklung zu legen. Ein weiterer Schwerpunkt war die Klärung der Frage, warum sich die Nutzer und Nutzerinnen am Ökosystem beteiligen sollten und welchen Nutzen sie daraus ziehen können. Die Analyse der Interaktionen und Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren im Ökosystem führte zu einem besseren Verständnis der Dynamik und der gegenseitigen Abhängigkeiten. Im folgenden Blogbeitrag stellen wir die wichtigsten Ergebnisse aus diesem Workshop vor.

Ein »Digitales Ökosystem« ist ein sozio-technisches System, in dem unabhängige Unternehmen und Menschen kooperieren, um gegenseitige Vorteile zu erzielen. Im Zentrum steht eine digitale Plattform, die diese Zusammenarbeit durch Ökosystem-Dienste gezielt unterstützt. Die »Tangible Ecosystem Design«-Methode (TED) wurde vom Fraunhofer IESE entwickelt, um komplexe Prozesse und Systeme greifbar (Englisch: »tangible«) und verständlich darzustellen.

Chronische Erkrankungen auf dem Land – so gehen wir sie an!

In ländlichen Regionen kann der Zugang zu einer kontinuierlichen medizinischen Versorgung herausfordernd sein. Das Projekt »Neighborhood Diagnostics« setzt hier an und nutzt die Chancen der Digitalisierung, um die Gesundheitsversorgung effizienter und zugänglicher zu gestalten.

Weil der Versuch, Probleme im abstrakten Raum zu lösen, in der Regel zu wenig praxistauglichen Ideen führt, haben wir konkrete Fälle ausgewählt, die die Betrachtung typischer Situationen von Menschen auf dem Land erlauben: Bluthochdruck und Diabetes– zwei weitverbreitete chronische Erkrankungen, die eine regelmäßige Überwachung erfordern. Diese Szenarien boten einen praxisnahen Einstieg in das komplexe Thema digitaler Gesundheitsversorgung. In beiden Szenarien wird durch den Einsatz smarter Geräte der Gesundheitszustand der Patienten überwacht. Die erhobenen Daten werden über das ND-Ökosystem mit den verantwortlichen Ärztinnen und Ärzten geteilt. Diese Daten können Ärzte dann wiederum in ihre Entscheidungen einfließen lassen. Mit diesen Grundlagen ging es im Workshop weiter in die methodische Erarbeitung des ND-Ökosystems.

Unsere Vision für eine digitale Gesundheitsversorgung

Die TED-Methode gibt eine strukturierte Vorgehensweise vor, der der Workshop folgte – vom groben Konzept bis zur ganz konkreten Ausgestaltung dessen, was im Ökosystem für die Gesundheitsversorgung auf dem Land genau geschieht. Das resultierende Konzept von Neighborhood Diagnostics (ND) – systematisch entwickelt und im Workshop als Projektvision greifbar gemacht – lässt sich gemäß der Fraunhofer-IESE-Satzschablone für Digitale Ökosysteme folgendermaßen formulieren:

»ND bietet die Vermittlung von Informationen zum Gesundheitszustand (Rohdaten und Diagnoseempfehlungen) von Patient:innen für medizinische Entscheidungsträger:innen, um Diagnosen und Behandlungen für Patient:innen zu verbessern.«

Durch die Verwendung der in vielen Workshops erprobten TED-Methode wurde sichergestellt, dass das ND-Ökosystem praxisnah gestaltet wird und alle relevanten Perspektiven – von Betroffenen über Ärzte und Ärztinnen bis hin zu technologischen Schnittstellen – berücksichtigt werden.

Einbetten von intelligenten Diagnosediensten in Behandlungsprozesse

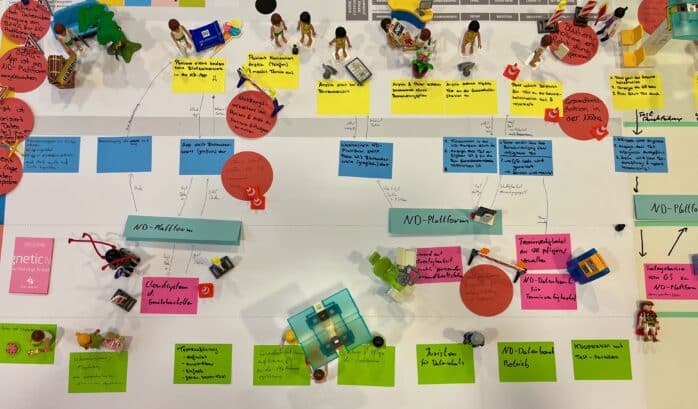

Wie kann diese Projektvision mit einem digitalen Ökosystem realisiert werden? Dafür müssen komplexe Abläufe und Zusammenhänge erkannt und modelliert werden. Dies wurde mit einem TED Service Blueprint möglich, indem Abläufe durch die Verwendung von Playmobil®-Figuren greifbar gemacht werden. Die Teilnehmenden erhielten eine große Auswahl an Figuren und Gegenständen (siehe Abbildung 1) und konnten so die verschiedenen Rollen und Interaktionen innerhalb des Ökosystems visualisieren.

Identifikation von Herausforderungen

Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des TED Service Blueprints (siehe Abbildung 2) war die Markierung von Stellen mit impliziten Annahmen. Hierzu wurden »Baustellenschilder« genutzt, um kritische Punkte zu kennzeichnen. Dies waren unter anderem:

- Welche technischen Systeme müssen miteinander kommunizieren?

- Wird die Plattform von Ärztinnen und Ärzten sowie Patientinnen und Patienten tatsächlich akzeptiert und genutzt?

- Wie zuverlässig funktioniert die Diagnosestellung über digitale Daten?

Wie die Abbildung auch zeigt, ergibt sich für das Ökosystem ein sehr kompliziertes Zusammenspiel aus Aktivitäten unterschiedlicher Akteure.

In einer zweiten Ausbaustufe wurden die Szenarien erweitert, indem zusätzliche Akteure und Interaktionen eingebracht wurden. Neu hinzu kam ein intelligenter Diagnosedienst, der die medizinischen Daten der Patientinnen und Patienten analysiert und automatische Diagnoseunterstützungen liefert. Angedacht ist dazu, dass ein Patient seine erhobenen Daten mit einem Diagnosedienst teilen kann – durch einen Hinweis des ärztlichen Fachpersonals. Wichtig ist hierbei, dass dies in der Entscheidungshoheit des Patienten liegt und er das Teilen jederzeit wieder beenden kann. Ein Diagnosedienst erhält – analog zum Arzt – Daten des Patienten, kann darauf aufwendigere Analysen machen und das Ergebnis mit der entsprechenden behandelnden Person teilen. Dadurch basieren Aussagen des Arztes nicht nur auf den Daten selbst, sondern auf daraus abgeleitetem Wissen, was nicht durch einfaches Draufschauen zu finden ist, sondern durch aufwendigere Analysen durch den Analysedienst gewonnen werden. Das ND-Ökosystem erfasst nicht nur Daten, sondern trägt aktiv zur Unterstützung der Diagnosestellung bei, um die medizinische Versorgung effizienter und präziser zu gestalten. In dieser Ausbaustufe stieg also die Komplexität der durchdachten Szenarien weiter an.

Wer liefert Daten? Wer liefert Diagnosen? Und zu welchem Preis?

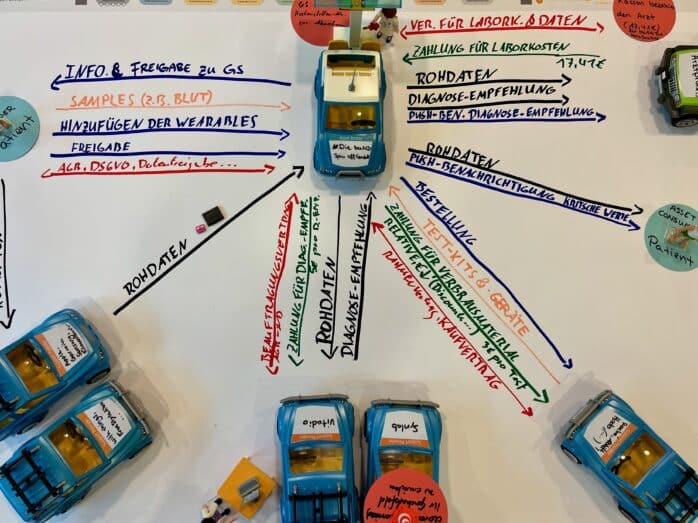

Nachdem die Abläufe mithilfe der Szenarien für das digitale Ökosystem modelliert waren, stellte sich die Frage, wie die einzelnen Akteure wie z. B. Patienten und Patientinnen sowie Ärzte und Ärztinnen im ND-Ökosystem auf verschiedenen Ebenen konkret zusammenhängen. Diese Beziehungen zwischen den Akteuren im ND-Ökosystem wurden mit einer Service Map sichtbar gemacht. Abbildung 3 zeigt eine visuelle Darstellung dieser Zusammenhänge.

Um die einzelnen Akteure und deren Verbindungen greifbar zu machen, wurden Fahrzeuge verwendet. Sie symbolisierten verschiedene Organisationen und Personen im ND-Ökosystem. Dabei wurden folgende Schlüsselelemente modelliert:

- Akteure im Ökosystem (z. B. Patienten und Patientinnen sowie Ärzte und Ärztinnen)

- Flüsse von Gütern (d. h. Rohdaten und Diagnosen)

- Geldflüsse (z. B. Abrechnungen zwischen Patientinnen und Patienten sowie Ärzte und Ärztinnen)

- Datenflüsse (z. B. Freigaben und Benachrichtigungen)

- Vertragliche Vereinbarungen (z. B. zwischen ND-Plattform sowie Ärzten und Ärztinnen)

Beide Gruppen identifizierten zentrale Akteure:

- Patienten und Patientinnen – als Ausgangspunkt der Gesundheitsdaten

- Arztpraxis (mit Ärztinnen und Ärzten und medizinischem Fachpersonal)

- ND-Betreiber (bietet u. a. App und Plattform an)

- Wearable-Hersteller (Bereitstellung von Messgeräten wie smarten Blutdruckmessgeräten)

Zusätzlich wurden von einzelnen Gruppen weitere relevante Akteure genannt, bspw.:

- Diagnosedienstanbieter – für automatisierte Analysen und Diagnosevorschläge

- Labore – für weiterführende medizinische Untersuchungen

Zentrale Elemente des ND-Ökosystems sind der Daten- und Geldfluss:

- Rohdaten vom Patienten → über Wearable-Hersteller → an das ND-Ökosystem → weiter zur Arztpraxis

- Diagnoseempfehlungen vom Labor → über das ND-Ökosystem → zu den Arztpraxen

- Zahlungsströme – z. B. von der Arztpraxis → an die Labore

Die Service Map half dabei, das gesamte ökonomische und funktionale Zusammenspiel der Akteure besser zu verstehen. Insbesondere zeigte sie, wie das ND-Ökosystem als zentraler Vermittlungsdienst fungiert. Dies sieht man auch visuell gut in Abbildung 3, wo fast alle Flüsse über das in der Mitte platzierte ND-Ökosystem laufen. Außen herum sieht man dann die weiteren externen Akteure, die entscheidend zur Versorgung beitragen. Dies sind neben den naheliegenden Patienten und Ärzten, ohne die das Ökosystem inhaltsleer wäre: Wearable Hersteller, die die Datenerhebung ermöglichen, sowie Labore bzw. Diagnosedienstanbieter. Diese können Daten zusätzlich analysieren und Diagnosevorschläge liefern, womit ein weiterer großer Nutzen mit dem ND-Ökosystem geschaffen wird.

Und was, wenn niemand mitmacht?

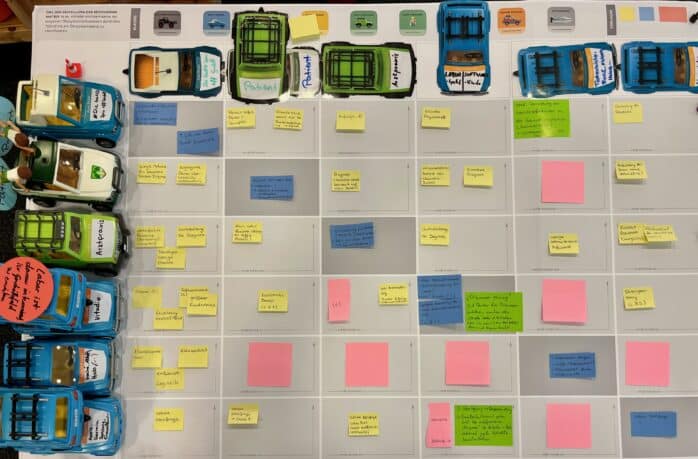

Damit Akteure im Ökosystem mitwirken, müssen diese Vorteile daraus ziehen können, also eine Motivation zum Teilnehmen besitzen. Um dies gut darzustellen, nutzten wir eine Motivationsmatrix als Kreuzprodukt aller Teilnehmenden, die in Abbildung 4 zu sehen ist. Diese half dabei, eine klare Übersicht über die Erwartungen und Anreize der Beteiligten zu gewinnen und gleichzeitig Akteure zu identifizieren, die nur eine geringe Motivation zur Teilnahme am Ökosystem haben.

In beiden Gruppen zeigten sich insbesondere Patienten und Patientinnen sowie Hausärzte und -ärztinnen als zentral motivierte Akteure. Ihre Motivation resultierte aus:

- Patienten und Patientinnen: Verbesserung der Gesundheitsversorgung, frühzeitige Diagnosen, einfache Kommunikation mit Ärztinnen und Ärzten

- Ärzte und Ärztinnen: Erhalt präziser Gesundheitsdaten, effizientere Diagnosestellung, schnellere Entscheidungsfindung durch digitale Unterstützung

Weitere Akteure wie Labore und Diagnosedienstanbieter wiesen eine heterogene Motivation auf – je nach konkretem Nutzen innerhalb des ND-Ökosystems. Diese bringen einen enormen Mehrwert im Ökosystem durch zusätzliche Analysen und Diagnoseempfehlungen und sind vorrangig durch eine Ausweitung ihres Geschäftsmodells motiviert, mitzumachen. Hier ist also die Frage der Bezahlung für ein Mitwirken ausschlaggebend.

Nach dem Ausfüllen der Motivationsmatrix wurde eine Priorisierung wichtiger Aspekte durchgeführt. Für die ND-Plattform kristallisierten sich folgende Schwerpunkte heraus:

- Sicherheits- und Verschlüsselungskonzepte für den Datenaustausch

- Funktionale Erweiterung der ND-Plattform, z. B. durch neue Dienste

- Integration von Analysediensten

- Erweiterung des Ökosystems, um neue digitale Services zu ermöglichen

Ein neuer Baustein: Der Neighborhood-Diagnostics-Marktplatz für gesundheitsbezogene Leistungen

Im Laufe des Workshops ergab sich eine weitere zentrale Erkenntnis: Das ND-Ökosystem benötigt eine Komponente zur Vernetzung von Gesundheitsdienstleistern und Betroffenen. So entstand die Idee des ND-Marktplatzes, der die bestehende Datenplattform ergänzt.

Während sich die bisherige ND-Plattform vor allem auf den Datenaustausch zwischen Arzt und Patient konzentriert, soll der Marktplatz eine Plattform zur Sichtbarkeit und Vernetzung von Gesundheitsdienstleistern bieten. Dort könnten beispielsweise Therapeuten, Fachärzte und Gesundheitszentren ihre Leistungen sichtbar machen, sodass Betroffene auf Basis ihrer Diagnosen und individuellen Krankheitsbilder passende Gesundheitsangebote in ihrer Region finden können. Mit dieser Erweiterung wird das ND-Ökosystem nicht nur zur Diagnose- und Behandlungsoptimierung genutzt, sondern trägt auch aktiv dazu bei, die Versorgungssituation im ländlichen Raum nachhaltig zu verbessern.

Fazit

Durch den TED-Workshop konnte das Projektteam ein tiefergehendes Verständnis für das Zusammenspiel der verschiedenen Elemente und Akteure im Neighborhood-Diagnostics-Ökosystem gewinnen. Diese Erkenntnisse sind essenziell für die Ableitung weiterer Anforderungen und die präzisere Definition der Projektvision.

Besonders wertvoll war der Workshop auch für die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Fraunhofer-Instituten. Der interaktive Austausch half, die unterschiedlichen Perspektiven und Herausforderungen der Beteiligten besser zu verstehen und eine gemeinsame Basis für die Weiterentwicklung des ND-Ökosystems zu schaffen. Das persönliche Kennenlernen vor Ort hat diesen Prozess zusätzlich gestärkt und den Wissenstransfer erleichtert.