Immer mehr Kommunen setzen auf eine City App, auch Smart City App genannt, um kommunale Informationen und Services zu bündeln. City Apps wirken als zentrale Schnittstellen zwischen Bürgerinnen, Verwaltung und urbaner Infrastruktur in einer Smart City. Sie ermöglichen den Zugang zu lokalen Informationen, verbessern die Kommunikation und unterstützen das Serviceangebot von Kommunen. Dabei sind City Apps nicht nur Datenempfänger, sondern fungieren zunehmend auch als Datenlieferanten.

Einordnung von City Apps in das Smart City Ökosystem

City Apps sind auch als Knotenpunkte innerhalb eines Smart City Ökosystems zu verstehen. Ein Smart City Ökosystem bezeichnet das Zusammenspiel aus Menschen, Organisationen und technischen Systemen innerhalb einer Kommune und ist durch seine Interaktionen geprägt. Damit City Apps effizient funktionieren, muss die Interoperabilität mit den Systemen des Smart City Ökosystems sichergestellt sein. Konkret bedeutet dies, dass die benötigten Daten zwischen der App und dem Smart City Ökosystem fließen können. Dafür werden sowohl technische Schnittstellen als auch ein durchdachtes Datenmanagement benötigt. Unser Artikel verdeutlicht, wie City Apps in das Smart City Ökosystem eingebunden werden können und welche Datenflüsse zwischen Apps und weiteren Systemen des Smart City Ökosystems entstehen können.

Was ist ein Smart City Ökosystem?

»Ausgehend von der Smart City als einem Ort, an dem digitale Lösungen zur Verbesserung der Stadtentwicklung eingesetzt werden, definieren wir ein Smart-City-Ökosystem einer solchen Kommune wie folgt:

Ein Smart-City-Ökosystem adressiert im Idealfall reale Bedürfnisse potenzieller Nutzerinnen und Nutzer (z.B. Verbände, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine). Es liefert einen Mehrwert, der ohne die Lösungen im Smart-City-Ökosystem bisher nicht oder nur aufwendig erzielbar war.«

Aus der Studie »Das Smart City Ökosystem«

Datenflüsse und Wechselwirkungen von City Apps im Smart City Ökosystem

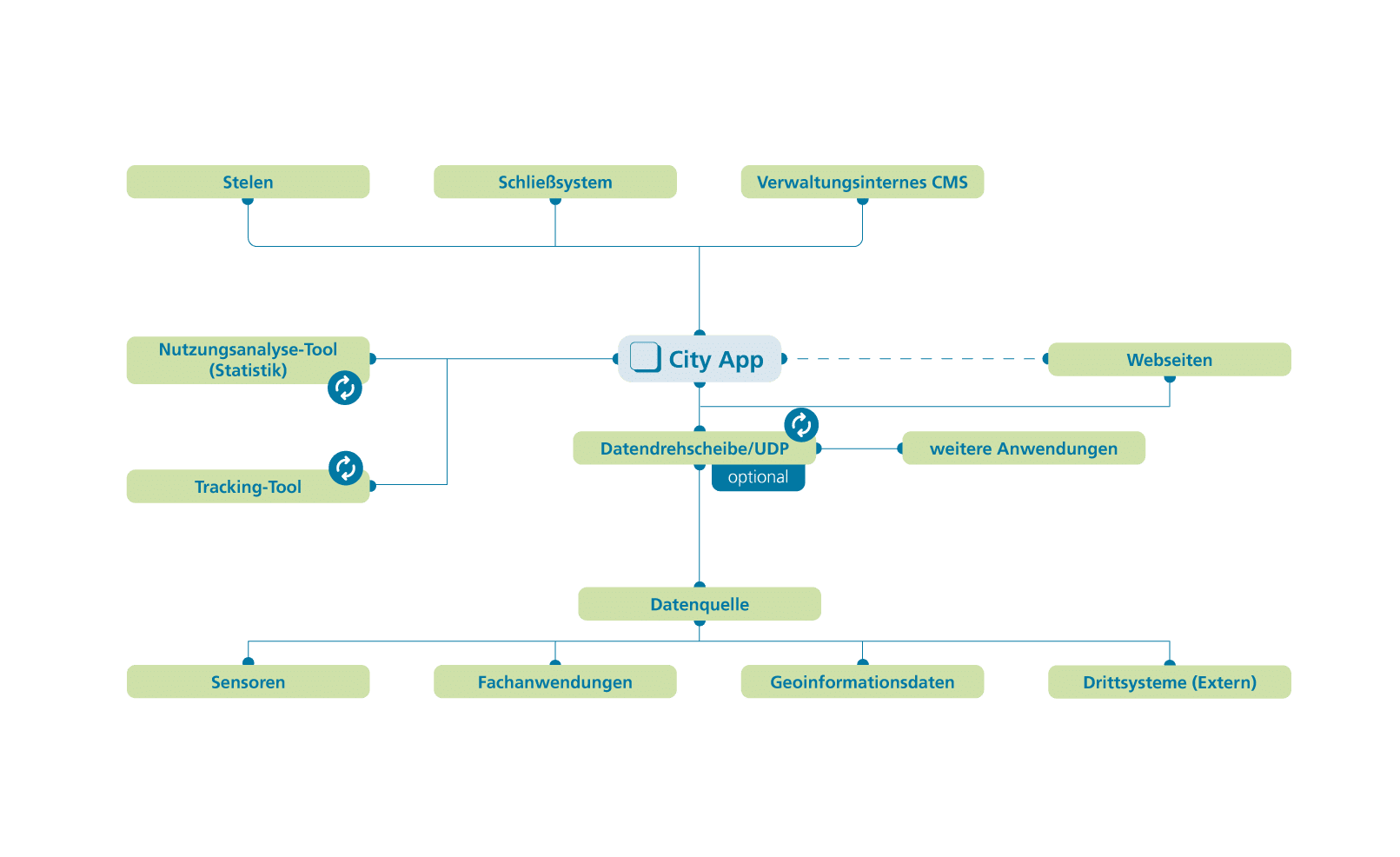

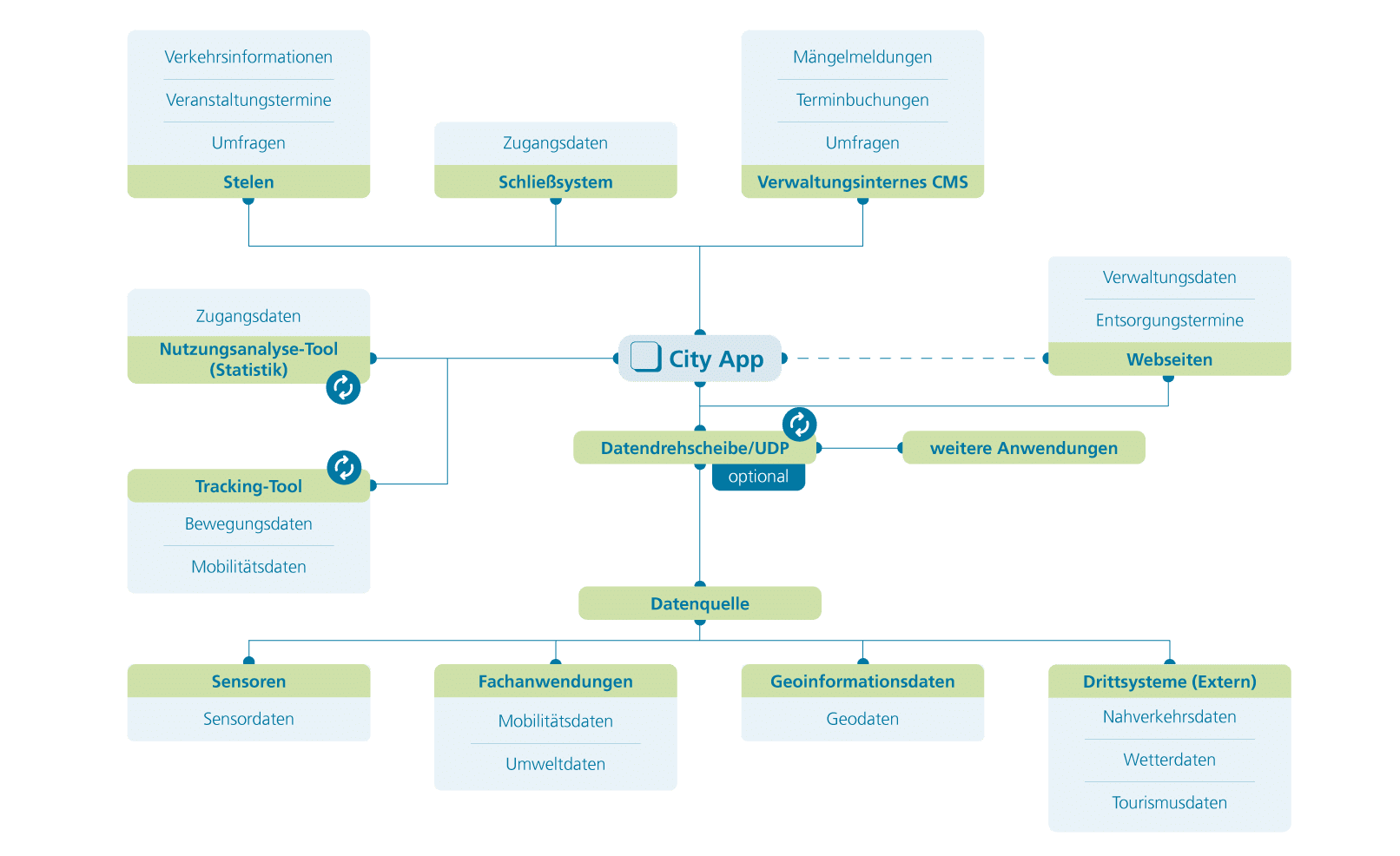

City Apps sind sowohl Empfänger als auch Sender von Daten und interagieren so mit dem Smart City Ökosystem. Zur Veranschaulichung zeigt nachfolgende Grafik typische Datenflüssen im Smart City Ökosystem ausgehend von einer City App.

Beleuchtet werden zwei Richtungen: Datenflüsse von Systemen in die City App und Datenflüsse von der City App in andere Systeme des Smart City Ökosystems. Eine kommunale Urbane Datenplattform (UDP) kann beispielsweise Lieferant für aufgewertete Sensordaten sein und diese über standardisierte Schnittstellen der City App bereitstellen. Gleichzeitig fließen auch Daten zurück: Wenn Bürgerinnen etwa Mängel melden, E-Ladesäulen reservieren oder an Umfragen teilnehmen, werden diese Informationen über die App an die UDP oder andere Systeme übermittelt, wo sie analysiert und zur Optimierung kommunaler Prozesse genutzt werden können. So entsteht ein kontinuierlicher, bidirektionaler Datenfluss.

Eine Urbane Datenplattform (UDP) besteht im Kern aus einer »generischen Datenverarbeitungsfunktion, das heißt […] der Fähigkeit, unterschiedliche Datentypen effizient aufnehmen, aufbereiten, speichern und bereitstellen zu können. Damit [dient die UDP] als Datendrehscheibe für andere angeschlossene Systeme […] (vgl. DIN SPEC 91357 2017). [Darüber hinaus stellt die UDP] Daten und Funktionen bereit, die digitale Dienste [z.B: Apps] und Fachanwendungen für die kommunale Verwaltung und Öffentlichkeit, sogenannte Smart Services, nutzen können.«

Aus der Studie »Urbane Datenplattformen im Vergleich«

Daten fließen aus einem System (z.B. der Urbanen Datenplattform) des Smart City Ökosystems in die App

Ein typischer Anwendungsfall ist die Integration von kommunalen IoT- oder GIS-Daten in die App, beispielsweise Informationen über lokale Wetterdaten oder allgemeine Umweltdaten. In der App können Nutzerinnen in Echtzeit sehen, wie hoch die Feinstaubbelastung in ihrer Umgebung ist oder welche Parkplätze frei sind. Aber auch die Information von Bürgerinnen über Push-Benachrichtigungen in Situationen von öffentlichem Interesse bei bspw. Katastrophensituationen wie Waldbränden. Hierfür bindet die von Fraunhofer IESE entwickelte App »DorfFunk« Daten aus dem Warn- und Informationssystem Katwarn ein. Sofern in der Kommune ein Portal zur Bürgerbeteiligung eingesetzt wird, können auch diese Daten in der App wiedergegeben werden. Gleichzeitig können über die App selbst Umfragen durchgeführt werden und deren Ergebnisse zur Weiterverarbeitung ausgespielt werden.

Daten fließen aus der App in die Urbane Datenplattform oder andere Systeme des Smart City Ökosystems

Ein Anwendungsfall für Daten, die mithilfe von City Apps generiert werden, sind anonymisierte Mobilitätsdaten von Nutzerinnen. Bürgerinnen, bzw. deren Smartphones fungieren dabei als sogenannte »Human Sensors«. »Human Sensors« bedeutet, dass Menschen durch ihre Wahrnehmungen, Handlungen oder Rückmeldungen als Datenquelle für die Erfassung von Informationen über ihre Umgebung dienen. Die so gewonnenen Daten helfen Kommunen beispielsweise dabei, Verkehrsströme zu analysieren oder den Öffentlichen Nahverkehr zu optimieren, um so den Alltag ihrer Bürgerinnen zu verbessern. Hierfür eignen sich Mobilitäts- und Bewegungsdaten, um zurückgelegte Strecken zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Pkw oder dem Öffentlichen Nahverkehr zu erfassen. Basierend auf diesen Daten können den Bürgerinnen eingesparte CO₂-Emissionen ausgespielt werden, Informationen zu Verkehrsströmen in die Verkehrsplanung einfließen oder bei Großveranstaltungen gesteuerte Besucherlenkungen erfolgen. Wichtig ist hier, die erfassten Daten zu anonymisieren und zu aggregieren, um Datenschutzrichtlinien einzuhalten.

Mittlerweile ein Klassiker unter den City-App-Modulen: der Mängelmelder. Er ermöglicht Einwohnenden, Mängel im öffentlichen Raum, wie Schlaglöcher oder defekte Straßenlaternen, direkt mit GPS-Position und Bildanhängen an die Stadtverwaltung zu übermitteln. Das Anwendungsbeispiel »DorfFunk« stellt diese Funktion über den Kanal »Sag´s uns« zur Verfügung. Der ebenfalls für viele Apps typische Veranstaltungskalender kann zum einen automatisiert mit Daten von verschiedenen Webseiten gefüllt werden. Zum anderen bietet sich hier auch die Möglichkeit, in der App weitere Veranstaltungen einzustellen. Zum Beispiel können ausgewählte Redakteure von Vereinen, anderen Institutionen oder Privatpersonen in der Kommune selbst aktiv Einträge einstellen. Diese Informationen fließen im Anschluss zurück in die Kalender der Webseiten.

Zukünftige Trends und Entwicklungen im Bereich City Apps

Durch die entscheidende Rolle als Bindeglied im Smart City Ökosystem, mit bidirektionalen Datenflüssen, fungiert die City App sowohl als Datenempfänger als auch als aktiver Datenlieferant. Dadurch können Kommunen datenbasiert, bedarfsorientiert und bürgernah den Weg der digitalen Transformation gehen.

Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt diesen Prozess, indem sie die Verortung der City App innerhalb des Smart City Ökosystems optimiert. KI-Scraper können dazu eingesetzt werden, die Integration weiterer Funktionalitäten zu erleichtern, indem sie die Entwicklung von Schnittstellen zu anderen Anwendungen automatisieren. Dies fördert einen reibungslosen Datenfluss zwischen verschiedenen Systemen sowie die Interoperabilität. Insgesamt ermöglicht dies eine noch effektivere Nutzung der gesammelten Daten.

Durch die Integration von Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen erhalten Bürgerinnen wertvolle Informationen über ihre Umgebung. Die aktive Beteiligung der Bürgerinnen als Datenlieferanten ermöglicht es Kommunen, wertvolle Informationen direkt aus der Bevölkerung zu sammeln, die für die Verbesserung städtischer Dienstleistungen genutzt werden können. In der Zukunft könnten City Apps noch stärker auf die Möglichkeiten der Crowdsourcing-Datenanalyse setzen. Diese gesammelten Daten könnten helfen, präventive Maßnahmen zu ergreifen und eine effizientere Ressourcenplanung zu begünstigen.

Zusätzlich kann die Integration von KI-gestützten Analysen dazu führen, dass die App in der Lage ist, Muster im Nutzerverhalten zu erkennen. Daraus können entsprechende Rückmeldungen oder Empfehlungen generiert werden. Die Rolle der Bürgerinnen als »Human Sensors« könnte auch das Bewusstsein für kommunale Themen schärfen und das Engagement in der Gemeinschaft fördern. Die Möglichkeit, direkt Einfluss auf die kommunale Entwicklung zu nehmen, kann zu einer stärkeren Identifikation mit der eigenen Kommune führen.

Insgesamt stärken die City Apps die Datenkommunikation innerhalb des Smart City Ökosystems, indem sie Informationen sammeln und bereitstellen. Dies führt zu einer datenbasierten, bedarfsorientierten, dynamischen und bürgernahen Gestaltung der kommunalen Dienstleistungen.

Wie sich Apps zukünftig durch die Entwicklungen von KI in ihrer Nutzung verändern könnten, ist im Artikel

»Verschlingen persönliche KI-Assistenten unsere Apps?« nachzulesen.